「二胡教室ナビ」が二胡教室、二胡講師選びを徹底サポート。

| 講師を探す | 演奏会情報 | お問い合わせ | リンク |

二胡の基礎 二胡の基本構造や取り扱いが5分で分かる!!

初めての演奏準備からメンテナンスまで

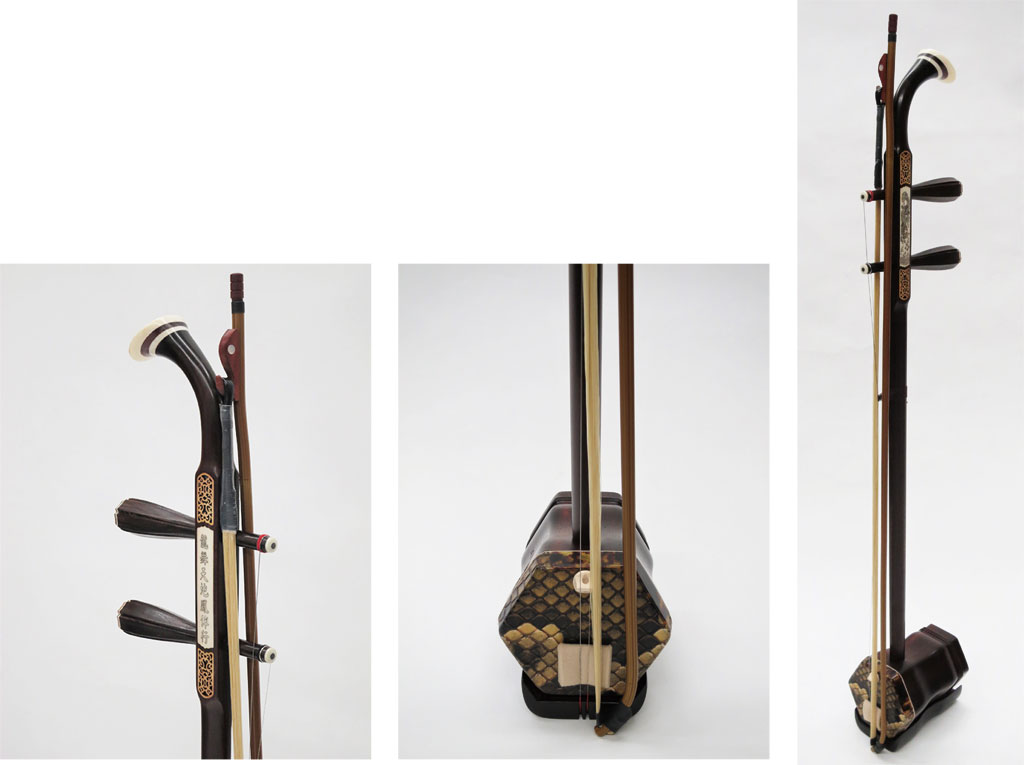

< 二胡の各部名称 >

< 弓・松ヤニ >

弓(写真は弓の手元側です。)

弓は、ご使用前にスクリューを回して毛を張ってください。

毛の張りすぎにご注意ください。

弓を使用していないときは、スクリューを回して毛をゆるめてください。

弓の毛を素手でさわらないでください。音が出なくなったり、毛の劣化の原因となります。

買ったばかりの弓は、そのままでは音が出ず、演奏するためには、弓の毛に松ヤニを塗る必要があります。

松ヤニ

< 松ヤニの塗り方 >

右手で弓、左手で松ヤニを持ちます。

弓の毛を松ヤニの上に乗せて、少し強めに何度も往復させて、毛全体にまんべんなく松ヤニを擦り付けます。

二胡では弓の毛の両面を使いますので、両面に松ヤニを塗ってください。

擦り付けた後は、毛に松ヤニの粉末が白く付着します。

強い力を加えすぎたり、弓が大きく左右にぶれたりしない限り、簡単に毛が切れることはありません。

はじめて松ヤニを塗るときは、しっかり時間をかけて塗り込んでください。松ヤニが足りないと弓が滑り、音が出にくくなります。

2回目以降は、弓が滑ると感じはじめたところで松ヤニを補充してください。

補充のときに松ヤニを付けすぎないようご注意ください。付けすぎると松ヤニの粉が楽器に付着して白く目立ちます。また、雑音が目立つことがあります。

新品の松ヤニの表面はツルツルしており、最初はなかなか塗ることができないことがあります。

そのときは、表面に紙ヤスリや刃物で少しキズをつけると塗りやすくなります。

刃物を扱われる際は十分ご注意ください。

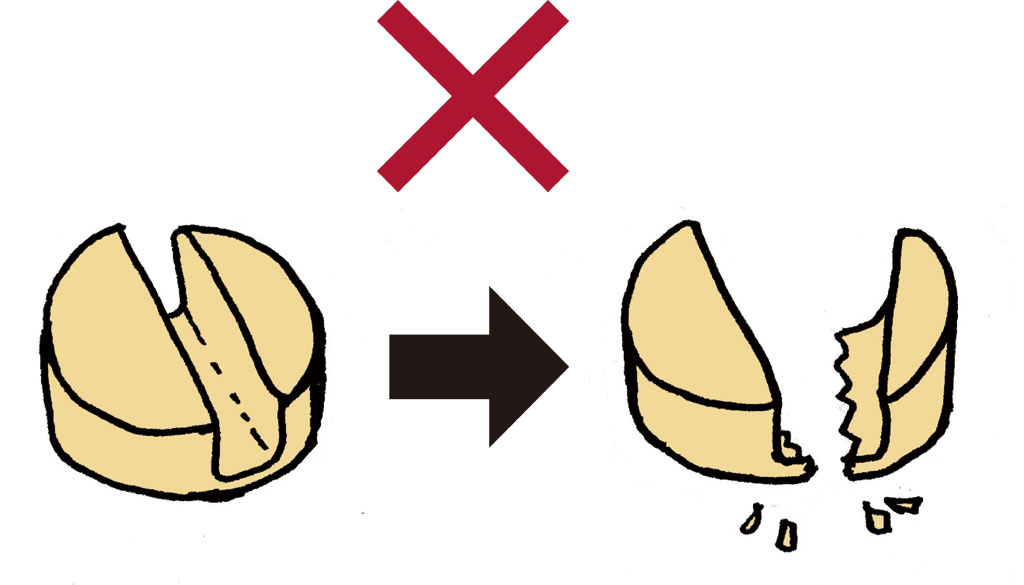

松ヤニの同じ部分だけを使い続けると、その部分だけすり減るため、溝ができてしまいます。

そうなると松ヤニが割れやすくなりますので、表面をまんべんなく使用してください。

演奏後は、胴や棹に付着した松ヤニや汗を柔らかい布でやさしく拭き取ってください。

松ヤニが付着したままにしておくと、こびりついて簡単におちなくなる場合があります。

※胴に張ってある皮は、非常にデリケートな部分ですので、胴などの汚れを落とす際には、皮を傷めないよう、十分にご注意ください。

< 駒、千斤の取り付け方 >

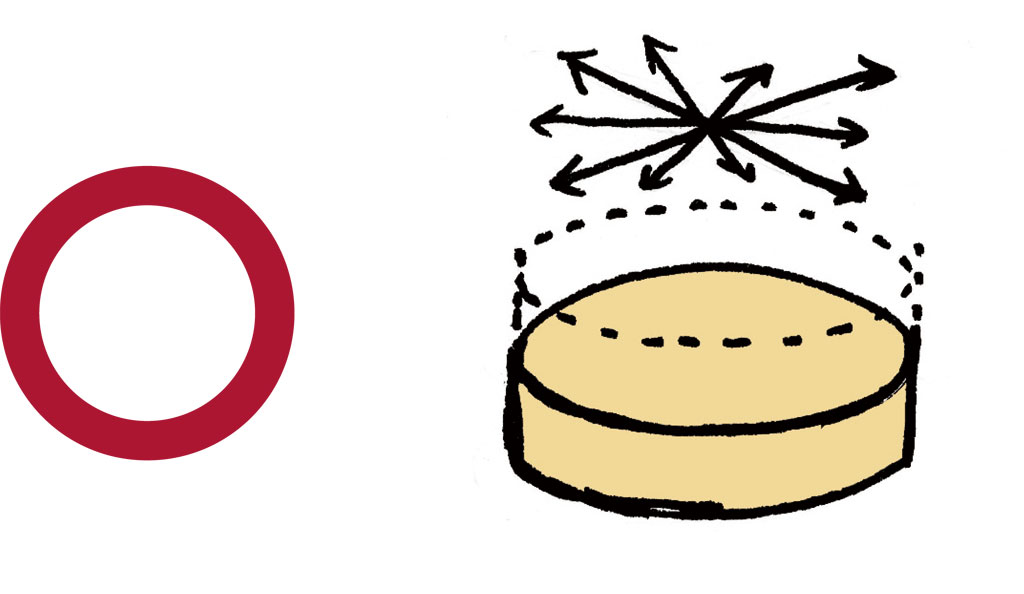

駒は、弦をゆるめてから、右の写真のように皮の真ん中に立てます。雑音を減らすため、付属のフェルトを右の写真のように挟み込みます。

※胴に張ってある皮は、非常にデリケートな部分ですので、駒立てなどの際には、皮を傷めないよう、十分にご注意ください。

駒から千斤(上駒)までの有効弦長の目安として、およそ38cm~39cmの長さにすると響きが良くなると言われています。

駒から測ってこの位置に取り付けます。

ただし、腕の長さや手の大きさ、指の長さには個人差があるため、手が大きめの人は高めに、手が小さい人や子供については低めの高さに取り付けるなど、状況に応じて千斤を調節してください。

弦と棹の距離は、千斤の部分で約1.8cmの高さを保つようにします。

< 弓の取り付け方 >

1.弓のスクリューを写真①の矢印の方向に回して、写真②のように毛を取り外します。

2.写真③のようになるように内弦と外弦の間に弓の毛を通してから1.と逆の手順で弓を元の状態に戻します。

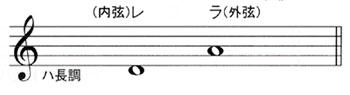

< 調弦(チューニング) >

演奏前に糸巻を回して各弦の調弦を行ってください。

糸巻を回すときは、一気に回さずに、少しずつ回して調弦してください。一気に回すと、弦が切れるなど思わぬ事故が起きるおそれがあります。

内弦は、上の糸巻を時計と同じ方向に回し、開放弦をD(=レ)に調弦します。

外弦は、下の糸巻を時計と逆の方向(金属軸糸巻の場合は外弦も内弦と同じく時計と同じ方向)に回し、開放弦をA(=ラ)に調弦します。

糸巻は、押し込みながら回して調弦してください(金属軸糸巻は押しこむ必要はありません)。

押し込まないと糸巻が戻りやすくなり、音が狂う原因となります。

< 演奏後の保管 >

演奏後は皮の保護のため、弦をゆるめて、駒を外すか、写真のように胴の端に駒をずらして保管してください。

演奏後、弓は前記「弓の取り付け方」と逆の手順で外して保管するか、写真のように糸巻に弓を挟み込んで保管してください。